セールス・イネーブルメント(Sales Enablement)

こちらの単語をご存知でしょうか。

こちらはアメリカ発祥の「営業」における新しい概念であり、近年関連サービスの急速なシェア拡大とともに世界的に注目を集めている領域です。

弊社の主要サービスでもある「営業組織構築」や「営業戦略設計/測定」、「営業支援ツール導入」等の領域も、広義の意味でこちらのセールス・イネーブルメントの一部です。

今回は、今後地方都市含め日本全土に浸透し一般化するであろう「セールス・イネーブルメント」という概念について解説していきます。

【セールス・イネーブルメント】とは

「セールス・イネーブルメント」とは、一言で言えば「商品・サービスをより売れるようにするための仕組みづくりと戦略」です。

「モノ」や「ヒト」のことではなく、一つの概念や思考である「コト」を指します。

実際は本家アメリカでもこの概念の明確な定義は定まっていないようで、各種関連記事でも様々な要約がなされておりますが、Sales(売上)をenable(可能に)なので「より多くの売上を可能にするための概念」で間違いないでしょう。

参考までに、各種関連記事でも「営業活動を改善し、最適化するための概念や取り組み」「各種施策を部門によって分断せずに一貫して設計・測定すること」「営業組織を強化・改善するための取り組み」といった要約がされているということで、大方目的としては同義ですね。

因みに某ベンチャー調べでは、都内の約2人に1人はこの「セールス・イネーブルメント」や「セールステック」という単語を知っているとのことでした。

また同調査では約10%前後の企業が既に自社に導入済みということで、近年のシェア拡大から鑑みてもこの潮流はいずれ地方にも浸透すると考えられます。

また話は逸れますが、こういった「概念」というものは人それぞれ解釈が異なることで認識の齟齬が生じる厄介な面がありますが、根本的に解釈や言い回しは違えど概念自体の目的は統一されているケースが多いです。

ですので答えが一つでないことを難しく捉えずに、「へ~売上向上のための新しい組織作りをセールス・イネーブルメントって言うんだ」とシンプルに消化していただければ話が早いかと思います。

実際にどんなことをするの?

前述の概念がご理解いただけたところで、より具体的に「セールス・イネーブルメント」とはどんなことをするのか、、

ずばり、「営業プロセスを一気通貫で設計・管理することで効率化・最適化を図る」といったところです。

例えば、「営業」という領域の中には様々な業務があります。

・お客様との商談

・営業資料の作成

・人材の育成/研修

・営業目標に対しての戦略策定

・ツールの運営・管理

等々、、

こういった営業における様々な業務をこれまでは部門ごと、役割ごとに最適化・効率化してきましたが、これを「営業に関することは全て一貫して管理し最適化していきましょう!」という組織づくりが、まさしくセールス・イネーブルメントです。

実際にセールス・イネーブルメントの発祥地であるアメリカでは、この概念を導入する際に「マーケティング担当」「人事担当」「システム担当」そして勿論「営業担当」が入り混じった専門部署を設えて、営業部門のみで取り組んだ場合と比較にならないほどの効果を上げることを実現しているようです。

このように、「営業のことだから営業部がやればいい」という考えではなく、「営業=会社の売上を最大化するために情報システム部の僕も営業支援ツールの運営に携わる!」「営業=会社の売上を最大化するために人事部の私も人材育成に積極的に取り組むわ!」というような風土が醸成されることで、組織の最適化が実現するわけです。

セールス・イネーブルメントのメリット

「セールス・イネーブルメント」を多用しすぎてゲシュタルト崩壊しはじめてきたところで、こちらのメリットは主に2点。

1点目は、【全体設計】です。

セールス・イネーブルメントを活用することにより、「各部門で行われる施策が売上に対してどれほどの影響を与えているか」を視認できるようになります。

これまでは部門ごとの施策であったため、例えばシステム部のツール運用が直接的に売上に与える影響を認識できていなかったり、人事部が行う人材教育業務を売上向上に紐付けられなかったところを、組織一体化により視認性を高めることが可能となります。

営業プロセスの中に上記の「ツール運用」「人材教育」が組み込まれていれば、それがどれほど売上に貢献できているのか判断しやすくなるということですね。

2点目は、【数値の可視化】です。

1点目に挙げた【全体設計】により、一気通貫の営業プロセスの中で領域ごと細かく目標値(KPI等)を組み込むため、どの領域で目標に対してどれほどの成果が出ているのかを可視化することが可能となります。

噛み砕いて言うと「社内の営業領域を分業化」することで組織的に管理しやすくなり、効率化が図れるということですね。

そのため営業プロセスの中で成果が芳しくない領域への対応も迅速になり、これまで「営業」に組み込んでいなかった領域での施策改善・精査が早期に実現できます。

他にも「組織化することによる営業ノウハウ共有での営業スキル平準化」「SFA等ツール活用による営業人材の管理・評価」も挙げられます。

上記を鑑みても、やはりセールス・イネーブルメントが合理的な概念ということはよくわかります。

セールステック(営業支援ツール)との関係性

ではそもそもなぜこの「セールス・イネーブルメント」の概念が生まれたのか、という部分にフォーカスすると、関連書籍より一つの答えが導き出せました。

それは「マーケティング活動やそれに伴うITツールにより純粋な営業活動以外での顧客獲得が増加した」ことが背景にあると考えられます。

このような背景から、営業における売上創出が営業部で完結しなくなり、他部署を巻き込んだ上で「営業」が成り立つようになったことが要因の一つと考えられます。

そう考えると営業プロセスに様々な領域を巻き込むセールス・イネーブルメントの考え方の整合性が増しますね。

そしてこの「ツール」、いわゆる「セールステック(営業支援ツール) 」自体もセールス・イネーブルメントの概念に含まれるということで、CRM、SFAをはじめとした各種ツールも切っても切り離せない存在となります。

※「セールステック」の説明はこちら⇓

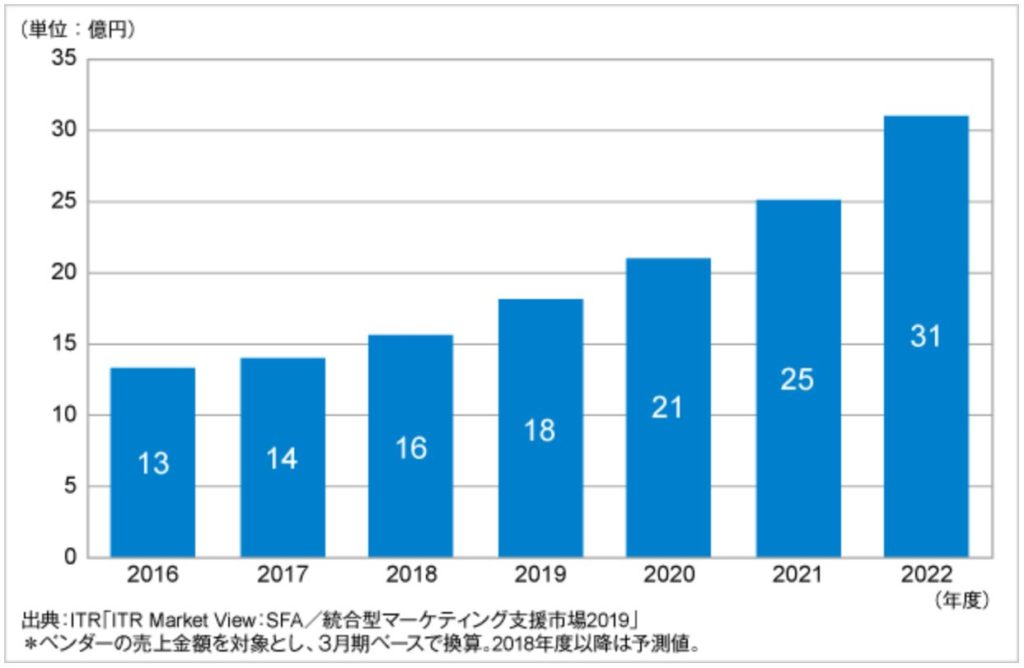

実際にITR社の調べによると、セールステック含めたセールス・イネーブルメント市場は近年大幅な伸びを見せており、2016年の売上金額13億円から2022年には31億円が見込まれています。

こういった側面から、「セールステックを制するものはセールス・イネーブルメントを制す」という考え方もできますね。

詰まるところやはり今後の「営業領域」にはツールや新たな組織体制が必要ということがわかります。

セールス・イネーブルメント活用事例

弊社がこれまでに実際に行ったご支援の中でも、勿論セールス・イネーブルメントの考え方を取り入れています。

■全体設計

【旧】

営業部が「顧客新規開拓~見込み顧客の選別~クロージング~契約~カスタマーサクセス(アフターフォロー)」まで全て行っていた

ウェブからの顧客流入が見込めていたがシステム管理は総務部が担当

また人材育成は外部コンサルにアウトソーシングしていた

【新】

営業プロセスにおける領域を「新規顧客開拓から見込顧客への商談設定まで担当」「商談から契約まで担当」「契約後顧客の対応担当」に分業

ウェブ流入を含めた「マーケティング担当」を営業プロセス内に整備

人材育成を営業部内で「新人・中途教育担当(兼任)」とし、教育成果を営業領域内の目標値として定める

【マーケティング】⇒【インサイドセールス】⇒【フィールドセールス】⇒【カスタマーサクセス】の営業フローを構築

■数値の可視化

【旧】

営業部での年間売上目標の設定のみ

【新】

KGI(=最終目標値)に対してKPI(≒中間目標値)を設定

また営業プロセス毎のKPIを管理・計測し、細かいサイクルで精査することで未達を防止

※このKGI/KPI/KAI/OKR等々の具体的な設計や管理については別途記事にします

おわりに

解説が長ったらしくなってしまいましたが、新型コロナウイルスの影響のみならず、その前から情報通信技術分野が急速に発達している現代では、従来のスタイルのままでは時代に取り残されてしまうでしょう。

「営業」の領域も同じく、常に先鋭的な考え方を吸収していくことで、変遷するニューノーマル時代でも一歩先んずることが可能になると考えます。

是非明日からこの「セールス・イネーブルメント」の考え方が自社でどのように活用できるのか、積極的に考えていきましょう!

また「セールス・イネーブルメントを自社に導入し売上の最大化を図りたい」「セールステック(営業支援ツール)を活用した営業組織を作りたい」等々お考えの方がいらっしゃったら、是非弊社ウェブサイトよりお問い合わせくださいませ!

※「セールス・イネーブルメント」のオススメ書籍⇓